十年之变,究竟能有多大?

作为如今全省面积最小的行政区,杭州高新区(滨江)创造了全省最高的人均GDP,最多的上市企业和万人发明专利拥有量,资金、人才、创新密度在全省首屈一指,可谓“最小的大区”。

十年成就了哪些“小区”之大?一起来看《“天堂硅谷”十年跃变》,聚焦杭州高新区(滨江)的嬗变之路。

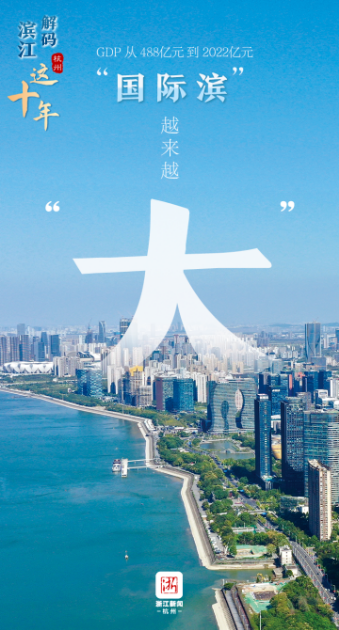

“国际滨”越来越“大”了

这十年,虽然杭州高新区(滨江)地理空间没有变化,甚至随着部分地区行政区划调整,成为了全省面积最小的县级行政区,可它进一步擦亮了天堂硅谷的标签,经济体量快速壮大,全区地区生产总值从2012年的488亿元增加到2021年的2022.6亿元。

杭州高新区(滨江)是怎么变大的?在哪些方面实现了超乎想象的嬗变?让我们一起,通过高新区(滨江)历年国民经济和社会发展统计公报等一组组数据变化来找寻答案。

10年跨过两个千亿台阶

成为全省高质量发展的“旗帜”

从2012年到2021年,十年间,杭州高新区(滨江)全区GDP接连迈过了1000亿元和2000亿元两个千亿台阶,成为“全省高质量发展的一面旗帜”。

在此期间,杭州高新区(滨江)的人均GDP,也从2012年的15.5万元,上升到了2021年的超39万元,成为全国少见的人均GDP超5万美元的城区。

总量变大,速度也在变快。2012年到2021年,杭州高新区(滨江)GDP年均增长达到11.4%,明显快于全国的6.6%(2013年至2021年)。

数字经济核心产业增加值占GDP超70%

杭州唯一,浙江唯一

“天堂硅谷”正在成为杭州的一个品牌,“国际滨”又是杭州数字经济的一张名片。

作为首批国家级高新区,杭州高新区(滨江)牢牢树立了“数字滨江”示范标杆,打造了数字经济核心产业全产业链。

在这条全产业链上,一家家企业也跃上了行业顶端。

这些年来,“国际滨”成功培育了阿里巴巴、海康威视、网易、大华、新华三等一批数字经济领军企业,成功打造了智能物联、智能制造、智能健康等标志性产业生态集群,成为全国数字经济发展高地和智能制造产业高地。

2021年,滨江数字经济核心产业增加值达1596.2亿元,占地区生产总值比重始终稳定在75%以上,是全省唯一超过70%占比的城区,数字经济综合评价指数稳居全省第一。

“单打冠军”越拿越多

“国际滨”变成综合型“选手”

“国际滨”不只有数字经济。在创新方面,“单打冠军”越拿越多。

从创新指数、两化融合发展,到亩均效益、创造力等综合指数,再到孵化器、众创空间,以及每万人发明专利拥有量,“国际滨”持续领跑浙江。

这些“领跑”背后,都有一连串具体数字的加持。

“国际滨”全社会研发投入占地区生产总值比重保持在10%左右,浙江第一;

全员劳动生产率达45.9万元,浙江第一;

27家企业上榜“省创造力百强企业榜单”,浙江第一……

十年磨“一”剑,“国际滨”已经妥妥是个综合型“选手”。

十年新增上市公司39家

诞生浙江“最牛科技街”

要问浙江哪里最受资本青睐,“国际滨”当属其一。

过去十年,滨江新增上市公司39家,累计培育67家,位居全省第一,在全国也名列前列。

依托众多的上市企业,滨江诞生了被誉为“最牛科技街”的上市企业街区。

有人曾测算,滨江的物联网街,全长1791米,两侧分布着12家上市企业,市值超9000亿元,每1米的平均市值是5亿元,也就是说,每迈一步就相当于1.3亿元。

在物联网街两侧,还有近1400家企业,其中包括一大批行业新秀。这些企业,同样是未来上市企业的“蓄水池”。

创新“发动机”串点成面

全域创新体系起势

高能级创新平台,就像“发动机”,驱动着高质量发展。

十年来,“国际滨”全力构建具有高新特色的全域创新体系,初步形成了“1+2+6+N”高能级创新平台体系。

超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置重大基础设施,实现零的突破;北航杭州创新研究院、浙大滨江研究院等6个高能级产学研平台加快建设;56家省重点实验室和重点企业研究院、600余家省市研发中心的创新动能持续释放。

目前,滨江已经制定“两链”融合发展实施意见,引导“链主型”企业组建创新联合体,已搭建7条产业链,打造了18个创新联合体,持续推进强链延链补链。

为全省科技创新大局作更大贡献

率先探索区域产业共富新路径

从杭州高新区(滨江)富阳特别合作区,到杭州高新区(滨江)萧山特别合作园,“国际滨”推动跨区域产业共富大动作一件接一件。

这是浙江全省促进区域协同发展的一个创新,将推动先进制造大项目、产业链关键制造环节跨区域落地,实现以产业为纽带驱动产业链、创新链跨区域整合。

如滨富特别合作区规划产业用地3100亩,目前已签约落地宏华数码、东方通信、正泰新能源等15个新制造业项目,区域内已供产业用地1042亩,已供地产业项目总投资241亿元。

这些探索,都将为打造全球先进制造业基地输出区域协同的“滨江样板”。