之江大潮澎湃涌,创新浙江在行动。

2023年9月,习近平总书记在浙江考察时指出,浙江要在以科技创新塑造发展新优势上走在前列。要把增强科技创新能力摆到更加突出的位置,整合科技创新力量和优势资源,在科技前沿领域加快突破。

近两年来,浙江上下牢记嘱托,始终高举创新驱动发展大旗,聚焦加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力,在政策支撑、科技突破、产业崛起等方面不断取得令人瞩目的成绩。

在位于浙江省诸暨市的浙江海亮股份有限公司,工作人员在检查大散盘铜管收卷情况。相比传统复绕设备,该设备可使盘重增加3-5倍,提高客户使用效率。本组图片均由新华社记者翁忻旸摄

当前,创新浙江的建设正在向更深更实更细的纵深推进。作为中国最具活力的经济大省之一,浙江以谋划做深做透“两篇大文章”为抓手,奋力在以科技创新塑造发展新优势上走在前列。

擦亮创新浙江鲜明标识

杭州未来科技城人工智能小镇里,一只通过“意念”控制的智能仿生手帮助穿戴者写字、弹钢琴,让人们看到科技创新改善人类生活的广阔前景。作为杭州“六小龙”之一,强脑科技的智能假肢产品正在快速迭代。

“我们专注研发的‘超级传感器’能敏锐捕捉人体神经信息,从而让残疾人通过‘意念’就能控制智能肢体活动。”强脑科技创始人韩璧丞表示,企业愿景是在未来10年内帮助100万名残疾人改善生活状态。

创新成果集中涌现、百花齐放,之江大地上,一幅加快培育新质生产力、迈向高质量发展的画卷徐徐铺展。

通义千问Qwen3模型、DeepSeek-R1-0528推理模型、“三体计算星座”首发星座,国内首例“闭环脊髓神经接口”人体植入、重大精神疾病的脑机接口治疗系统、新一代智能触控仿生灵巧手Revo2,钙钛矿太阳能电池、大规模分布式资源与电网协同互动关键技术及产业化、高导电石墨烯铜复合材料……

浙江省科技厅介绍,今年上半年,浙江人工智能、生命健康、新材料新能源等领域的重大科技成果超过50项。

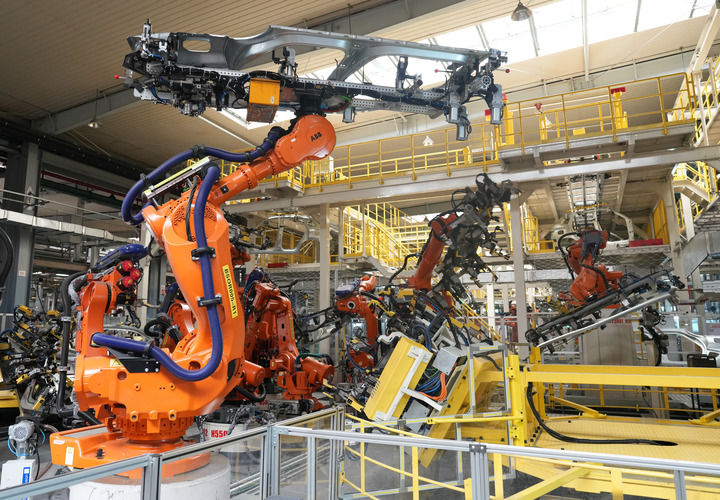

在位于浙江省临海市的吉利汽车制造基地,机械臂在焊装车间工作(4月8日摄)。

从创新主体看,以杭州“六小龙”为代表、凸显创造力的大批科创企业,阿里巴巴、正泰集团等大型民企,浙江大学、西湖大学、中国科学院宁波材料所、之江实验室、甬江实验室等高校和科研院所,以及浙江省智能感知技术创新中心、浙江省高档数控机床技术创新中心、浙江省现代纺织技术创新中心等,协同构筑起创新浙江的基座。

杭州加快推动科技成果转化,探索建立“科学家+企业家+投资家”协同创新和产业孵化机制;温州数安港专注打造完整产业链,新设DeepSeek创新中心,集聚612家生态企业(项目);湖州聚焦新能源、半导体及光电、空天信息等领域,组建创新联合体18家……

厚植创新土壤、擦亮鲜明标识,浙江各地立足发扬产业优势,形成了万马奔腾竞逐创新的生动局面。

目前,浙江省数字经济占比超过经济总量的一半;累计培育专精特新“小巨人”企业1801家、专精特新中小企业1.44万家、创新型中小企业3.63万家;分层分类培育一批技术领先、竞争力强、成长性好的科创企业,构建大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的创新格局。

得益于科技创新、产业创新、模式创新,今年以来,浙江全省经济运行呈现“稳中有进、向新向好”发展态势,有望胜利实现“时间过半、任务过半”。

记者了解到,浙江区域创新能力已连续3年居全国第四,研发投入强度达3.2%、创历史新高;国家战略科技力量显著壮大,国家实验室、国际大科学计划、国家大科学装置均实现“零”的突破,全国重点实验室由15家跃升至38家。

构筑省域创新三大支撑

创业仅5年,浙江星曜半导体有限公司就已建成温州首家滤波器晶圆厂,同时通过海外收购,形成“研发—制造—封测”的全产业链闭环。企业董事长高安明回忆2020年回国到浙江创业时,只背了个双肩包,“可以说是啥也没有”,是温州给予了创新人才充分的信任和支持。

既是经济大省、对外开放大省、民营经济大省,也是资源小省,浙江意识到,高质量发展必须靠创新。

聚焦加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力,浙江树立战略目标、动力支撑、路径抓手、政策保障等“四梁八柱”,谋划做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新和产业创新深度融合“两篇大文章”,乘势而上塑造省域创新格局。

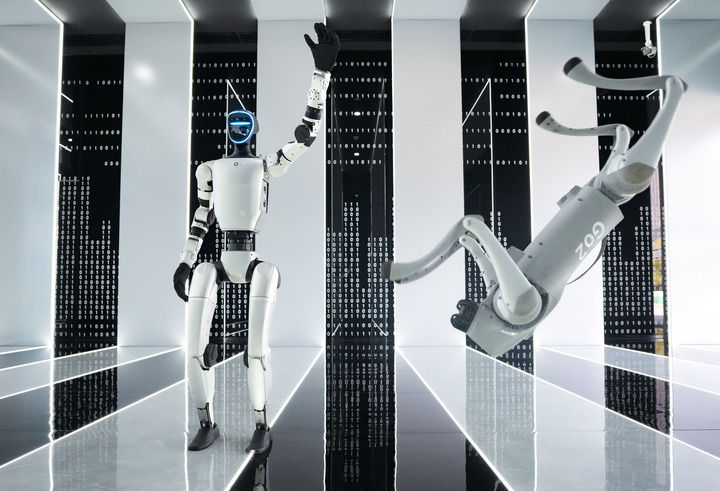

在杭州宇树科技有限公司的产品展示中心,人形机器人和四足机器人在工作人员控制下做动作(3月1日摄)。

——强化政策保障支撑,加快构建浙江特色现代化产业体系。

围绕浙江特色现代化产业体系建设,聚焦“315”科技创新体系和“415X”先进制造业集群融合的重点领域,启动实施与国家基金委联合设立五年25亿元的区域创新发展联合基金;加快实施首批央地协同“类脑计算”国家项目,联动部门、地方实施低空经济、人形机器人、量子科技、脑机科技等重大科技专项;加快推动“两重”“两新”项目实施,组织实施重大科技项目400项以上……突出政策引领、制度建设,浙江系统展开省域创新前瞻布局。

浙江省科技厅有关负责人介绍,浙江加强财政、金融、用地用能等政策支持保障,优化整合提升存量政策,迭代完善政策体系,充分发挥好“4+1”产业基金撬动作用,并增强政策兑现的及时性、便捷性、可操作性,让各类创新主体有感有得,凝聚建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力的强大合力。

——强化人才队伍支撑,壮大“第一资源”激发“第一动力”。

根据智联招聘“中国城市人才吸引力排名”报告,2020年至2024年,杭州人才流入占比稳定在3%左右,人才流出占比则从2.0%降至1.6%,凸显引才、留才能力,城市人才吸引力稳居前列。

把人才资源开发放在优先位置,大力营造识才、爱才、敬才、用才的环境,打造各类人才向往的科创高地;探索“编制在高校、工作在平台、服务在企业”等用人模式,全面推进人才“企业认定、政府认账”工作,更好促进人才有序流动……浙江多措并举壮大人才“第一资源”,支撑创新“第一动力”。

——强化干部能力支撑,更好把握发展形势、善用创新思维。

2024年底,浙江省委面向党员干部大力弘扬忠诚干、务实干、担当干、创新干、团结干、廉洁干的“六干”精神。其中的“创新干”要求顺应改革发展形势、善用改革创新思维,抓好创造性落实,打造标志性成果。

学好用好AI,是浙江广泛组织全省党员干部提高创新发展能力的必修课。3月中旬,由浙江省委书记王浩点题并审定方案,浙江通过“浙江领导干部网络学院”,对全省干部开启为期两个半月的人工智能通识及应用网络专题培训。

创新驱动发展走在前列

位于台州玉环市的武创智达科技有限公司依托浙江大学机械、电子、控制、软件等4个自动化核心技术研发团队,深耕技术创新,实现从普通的桁架机器人到2D、3D视觉机器人,再到支持定制化生产特殊工业机器人的跨越式发展。

浙江各级干部、科研机构、企业等表示,当前建设创新浙江的氛围、机制、环境、生态越来越好。

事实上,在“八八战略”指引下,20多年来“创新”一直是浙江改革发展的关键词。

早在2006年,浙江省委召开全省自主创新大会,作出建设创新型省份和科技强省的重大战略部署,作为“八八战略”的重要内容。此后,浙江深入实施科技创新和人才强省首位战略,在全国创新版图中稳居第一方阵。

在位于浙江省临海市的吉利汽车制造基地,工作人员为新能源车安装电池包(4月8日摄)。

当前我国加快实施创新驱动发展战略,浙江将创新摆在突出位置。浙江省委表示,建设创新浙江,是深入贯彻“要在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”重要指示精神的具体行动,也是高质量发展建设共同富裕示范区的动力源和重要支撑。

锚定创新驱动发展,创新浙江建设紧锣密鼓。

2024年11月召开加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力动员部署会;12月印发《关于加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力的实施方案》提出,到2027年,科技创新强、产业能级高、创新主体活、创新生态好的创新浙江建设取得明显成效,区域创新能力、企业创新能力保持全国前列。

今年以来,浙江省委、省政府接连召开深化“数字浙江”建设推动人工智能高质量发展大会、全省科技创新和产业创新深度融合推进制造业高质量发展大会、加快建设创新浙江工作座谈会,不断加快创新浙江建设步伐。

浙江省科技、经信等相关部门以及各地市,则围绕创新浙江落实落地展开密集部署。

选聘“产业教授”300名以上、“科技副总”700名以上,支持龙头企业牵头新组建任务型、体系化的创新联合体15家以上,确保科创强基项目完成投资410亿元以上……浙江省委科技委员会办公室明确了今年多项量化目标。

加快打造应用示范标杆、建设高质量行业语料库、构建开源发展生态、推出政策集成创新……浙江省经信厅会同相关部门组织实施人工智能赋能新型工业化行动,加快推进人工智能技术在制造领域融合应用。

站上发展新起点、增创发展新优势,创新浙江建设步履铿锵。

浙江省委表示,加快建设创新浙江,因地制宜发展新质生产力,构建浙江特色现代化产业体系,为高质量发展建设共同富裕示范区、打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口、奋力谱写中国式现代化浙江新篇章提供强劲动力、奠定坚实基础。