变革的浪潮不仅激荡着产业格局,更深刻重塑着职业的形态。在滨江,一群敢玩敢闯的年轻人正用“超能力”重新定义工作,他们是新职业的开拓者,更是未来职场的造梦人。

滨江“职”造局开始营业,带你探秘最潮职业、解锁酷炫技能,遇见那些把热爱变成事业的“斜杠青年”。快上车,一起玩转新职场!

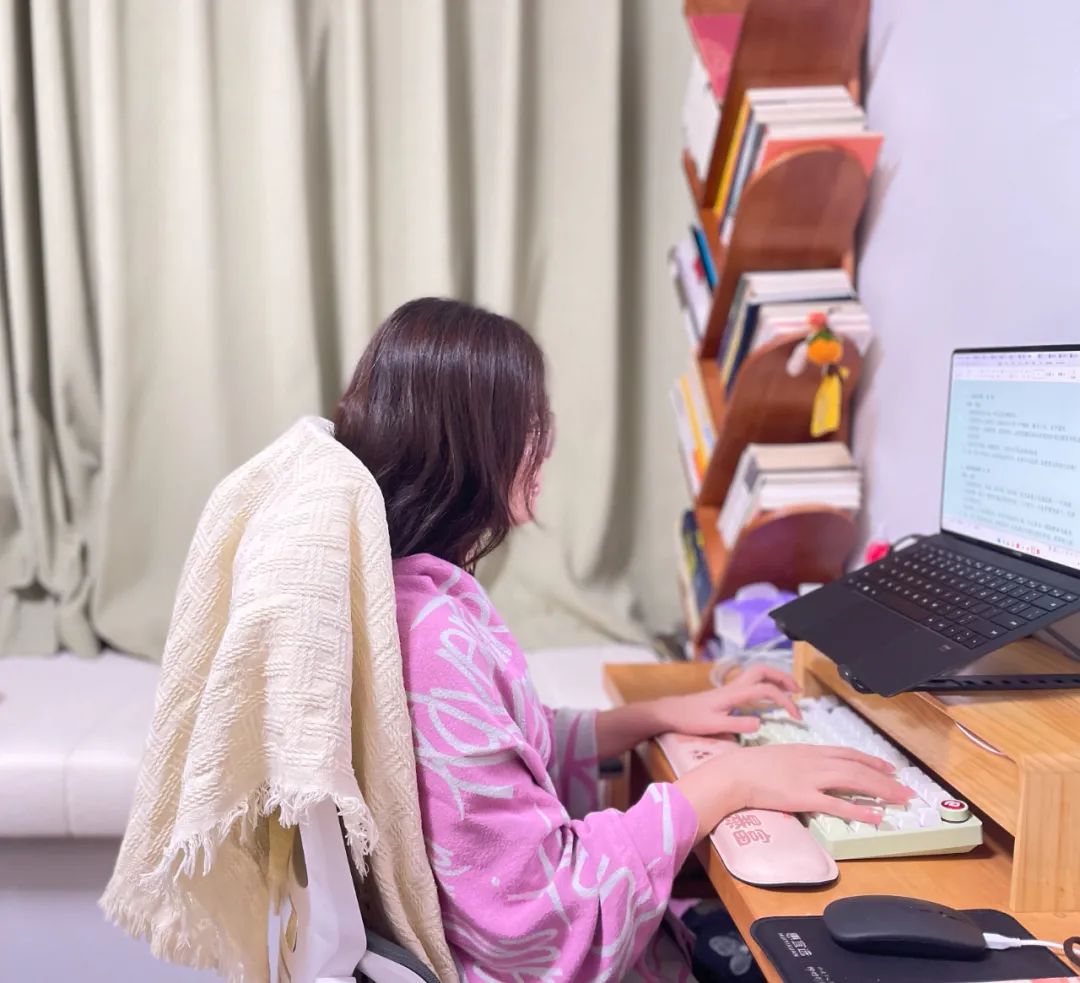

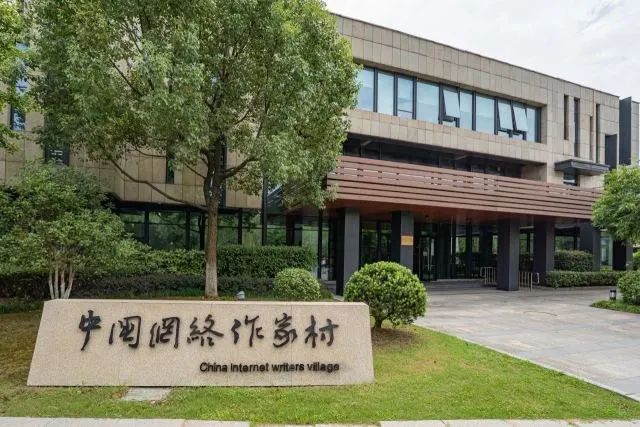

见到魅冬时,她刚结束一场长达3.5小时的剧本会。这位来自中国网络作家村、拥有近20年创作经验的网文作家兼资深编剧,最近在筹备一个特别项目——将TVB经典剧集《金枝欲孽》改编为每集1-2分钟的竖屏短剧。

魅冬的职业生涯恰如中国影视行业的缩影。2006年以网文作家身份出道,2014年转型长剧编剧,曾参与《寂寞空庭春欲晚》《家业》等剧的剧本创作。去年起,她开始将重心转向短剧领域。

数据显示,截至2024年底,中国微短剧用户规模已达6.62亿人,使用时长与即时通讯类应用持平。市场规模突破505亿元,首次超越全年电影票房。这个快速扩张的市场创造了约64.7万个就业岗位,其中编剧需求尤为突出。

卡点!卡点!还是卡点!

与传统影视剧相比,短剧创作呈现出完全不同的工作节奏。“一集两分钟,800字左右,熟练的编剧一天能写5集。”魅冬解释道,一部100集的短剧,资深编剧半个月就能完成,这与网文2-3个月、长剧动辄1年的创作周期形成鲜明对比。

因此,短剧创作更注重“情绪流水线”的设计。常见的卡点包括身份揭露、极端反转等高潮场景,在观众情绪最高点时戛然而止。这些卡点往往也是付费点,平台通常要求投稿时提供10-30集剧本,以此评估作品的付费潜力。

与此同时,短剧剧本收入模式也更具创新性。“保底+分账,就像基本工资加绩效。”魅冬透露,一部短剧的保底收入,会根据编剧经验、是否有爆款作品等各种因素划档,像红果这样的头部平台可达5万元-12万元不等,再结合剧播出之后的效益进行分账,编剧可分到5%-15%,甚至更高。这也就意味着,头部短剧编剧单剧收入可达百万元,即便是新人,保底也有万元。

但对魅冬而言,更吸引人的是,短剧领域呈现出类似“编剧中心制”的创作环境,这在长剧领域几乎不可想象。“对方说,TVB的意见仅供参考,以您的思路为主。”魅冬惊喜道。

新人如何挤进“窄门”?

“编剧招聘,无经验亦可,月入过万不是梦!”这样的招聘广告吸引着无数怀揣梦想的年轻人。然而“竖屏”就像一扇“窄门”,现实往往更为复杂。

“科班出身或有网文经验的作者转型相对容易。”魅冬直言,由于制作周期紧张,工作室更倾向聘用有作品背书或爆款作品的编剧,“起用新人意味着要花额外时间把关修改,会影响项目进度。”

“但这并不意味着新人全无机会。”魅冬建议,新人可以直接向红果、九州等平台投稿完整的人设、大纲和前十几集剧本;或者尝试平台提供的IP改编机会——通过平台提供的IP书单进行前3-5集的试改,想要脱颖而出,只有内容取胜。

相较于“直接找平台投稿”,另一名中国网络作家村村民兼编剧陶罐则建议“先找‘师傅’入门”。

“新人可以从坐班编剧做起。”她指出,许多工作室采用工业化流水线操作模式,根据指定主题“套模版”,虽然创作自由度较低,但能为新人提供实践机会。社交平台如小红书上也不乏这类招聘信息,当然,也要注意甄别“培训骗局”。

行业各方也正在积极推动人才培养,从中国网络作家村联合滨江区作协和咪咕举办的“短剧高级研修班”,到浙江传媒学院的微短剧大赛,都为新人提供了更多入行渠道。在魅冬和陶罐看来,随着行业逐步规范,短剧终将告别野蛮生长,在这个快速变化的时代,优质内容始终是立足之本。