师者如灯,微光如炬。

在滨江校园里,有这样一群老师:他们不仅是知识的传授者,更是孩子成长路上的点灯人。他们以心育人、以行践道,在篮球场上、在代码世界中、在特殊教育的“慢星球”上,书写着教育的温度与力量。

在教师节来临之际,让我们走近三位不一样的“引路人”,聆听他们如何以专业与热爱,照亮孩子的未来。

杭州闻涛中学教师朱晟阳

教给学生“百折不回”的品格

上场20分32秒,得分11分,三分球5投2中,抢断2次——这是9月4日晚,在“浙BA”城市争霸赛杭州对阵湖州的比赛上,来自杭州闻涛中学的体育教师朱晟阳交出的单场成绩单。

“对自己这场比赛的表现,整体满意,可以打个80分,剩下的20分留给未来的比赛去提升。”朱晟阳说,入选杭州联队以后,每场比赛前他们都会进行三天的集中训练,白天封闭练球、晚上进行对手技术分析,时间排得满满当当,“仿佛又回到了‘求学的年纪’,通过体系化的训练把队伍练成一支半职业的球队。”

今年是朱晟阳从教的第五年。从浙江师范大学毕业后,他来到闻涛中学,成为一名体育老师。除了上体育课外,他还负责篮球拓展课和篮球训练课,每天基本都在操场和篮球场之间来回。用他自己的话来说,就是“离开球场,浑身难受”。

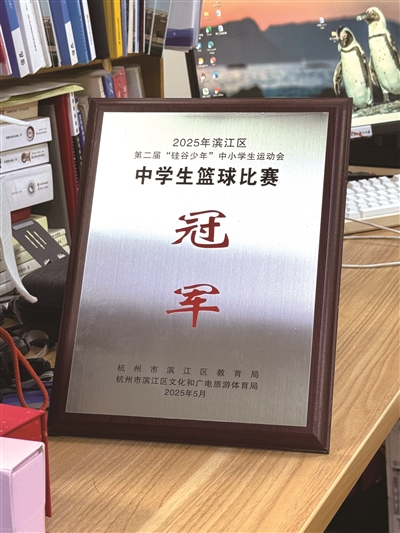

这份对于篮球的热爱,也深刻影响着学生。就在上学期,闻涛中学拿下了2025年滨江区第二届“硅谷少年”中小学生运动会中学生篮球比赛冠军。

“这支冠军队的孩子,从初一年级区级比赛没能小组出线,到初二年级拿下冠军,这一年里训练很刻苦,在赛事期间也克服了比赛密集、强度大等困难。”朱晟阳回忆,与其说是自己陪伴孩子们夺冠,不如说是双向激励,“孩子们的拼劲也支撑着我。”

事实上,作为一名教师,他最想要教给学生的品格便是“百折不回”的抗挫折能力,“学打球前应该先学会做人,每场比赛都只有一方是赢家,所以要学会如何克服困难,在险境中求突破,在失败时还能站起来。”

除了意志品质外,朱晟阳有一套教战术的“组合拳”,会根据学生的身体素质和篮球基础进行分层教学。以篮球教学为例,他会从最基础的拍球姿势教起,用“贴地运球绕桩”等趣味游戏培养手感;对于有基础的学生,则着重训练战术配合,组织小型对抗赛提升实战能力。

经历了“浙BA”赛场,朱晟阳也有很多新收获,“作为老师,我们也需要不断更新自己的知识体系,把更先进的技术和理念带给学生。”

“其实教学生打球,比自己上场更有重量。”他说,教书育人要身体力行,从做人到球场上的打法,都要给孩子立榜样。如今,不少他教过的学生,不仅球技突飞猛进,文化课成绩同样亮眼,多人考入杭二中、学军中学等名校,而他也成了那个不少学生口中“最帅的朱老师”。

杭州二中白马湖学校教师郭紫微

陪伴更多孩子在人工智能时代逐浪成长

8月底,在一场推进杭州市中小学人工智能教育新闻发布会暨人工智能助力教育教学改革培训活动上,《杭州市中小学人工智能教育地方课程纲要(试行)》和《杭州市中小学教师人工智能素养框架(试行)》正式发布。

事实上,对于信息科技教师郭紫微而言,人工智能早已融入她的课堂。她坚信,算法有魅力,值得孩子们去探索。

这份笃定源自一场机缘巧合。郭紫微回忆,高中时一度痴迷于物理学科的她,在大学填报志愿时,被调剂到了计算机专业。“那时我还挺沮丧,好在后来被学校ACM集训队‘相中’,因而结下了和程序设计的缘分。”自此,郭紫微一发不可收拾地爱上了代码编程,并在2016年成为杭州二中白马湖学校信息技术学科(2022年更名为“信息科技”)的授课老师。

“更名为‘信息科技’,就是在强调这门课在教学过程中要做到科与技并重。”郭紫微说,“我们不仅要培养学生的人机协同能力,更要引导他们去认识技术背后的科学原理。”在她看来,要成为一名优秀的老师,首先要成为一名优秀的学生。信息科技更新迭代特别快,只有紧跟时代步伐,不断去学习,不断去探索,才能不被时代淘汰。因而在备课前,她会花费大把时间学习当下的新技术、新理论。同时,为了让学生们善学、乐学,她不断琢磨,利用孩子们“听得懂”和“感兴趣”的方式把枯燥乏味的知识生动有趣地呈现出来。她的课例也因此被评为省级、部级优课。

而除日常授课外,郭紫微还兼任着学校信息学奥林匹克竞赛主教练。这两份沉甸甸责任,曾让她分身乏术。“一般我就白天常规备课、上课,晚上刷竞赛题。初中生学业压力大,平时他们能用于训练的时间少之又少,我就利用假期时间和他们一起‘备战’。”郭紫微笑着说,之前因为少有双休日、甚至没有寒暑假,朋友们都戏称她是“假”老师。

一路耕耘,一路收获。自2016年第一次参加全国信息学奥林匹克联赛以来,在郭紫微带领下,学校组织的参赛团队成绩一年比一年亮眼。截至今年4月,累计培养全国信息学奥林匹克联赛一等奖100余人次。在已经毕业的6届队员中,6位同学入选浙江省信息学省队,4位同学入选信息学国家集训队并分别保送北京大学和清华大学,1人入选信息学国家队,并斩获国际信息学奥林匹克竞赛金牌。

关于人工智能教育,郭紫微有自己的一套见解:“如果我们把人工智能比作一辆车,那么,我们既要培养会正确驾驶这辆汽车的人,也要培养可以设计、建造和改进这辆汽车的人。”在郭紫微心中,再多的说教,都抵不过让孩子们自己去经历一次、体验一次。透过科技之门,她将一直陪伴着孩子们在人工智能时代逐浪、成长。

杭州市紫云实验学校教师金小必

在“慢星球”上写诗,用爱浇灌“特殊”的花

从去年9月开学迎来首批孩子,杭州市紫云实验学校已经在杰青路299号上扎根一整年。作为一所集学前康复、义务教育、职业教育为一体的十五年一贯制特殊教育学校,学生中孤独症孩子占比达60%。

9月8日,午后的课堂上,老师正在讲解二年级数学知识,学生小阳(化名)突然开始不安地扭动身子,嘴里发出含混不清的声音。

站在教室前方的金小必快步上前,一边拍着小阳的背安抚他的情绪,一边递给他图片交换沟通系统,让他通过指认图片的方式表达“饿了要吃东西”的需求。很快,需求得到满足的小阳安静下来,目光转到课本上。

对于金小必来说,这样的情况应对早已游刃有余。从华东师范大学的康复科学系特殊教育研究生毕业后,她入职紫云实验学校,负责一年级的生活数学和生活适应课。

一开始,她选择特殊教育专业的驱动力源自“想要了解他们的世界”。而真正以“老师”的身份站在教室里时,金小必意识到,一定要耐得住性子。

小朋(化名)是一名孤独症学生,刚来学校第一天,金小必递给他东西,就被狠狠咬了一口。“牙印不浅,很疼。但我下意识的反应是抱住他,安慰他没事。”金小必说,看着孩子茫然无助的眼神,自己的心一下子就软了,“我面对的是特殊的孩子,必须慢慢来。”

课堂上,孩子们喜欢到处跑,金小必就利用各种教具做记号,吸引注意;孩子们对声音不敏感,金小必就打鼓、拍掌,模拟各种声音,唤醒听觉;孩子们吐字不清晰,金小必一个字一个字地教,简单的“你好”“谢谢”,要教上百遍。有时嗓子哑到喝水都疼,她依旧有耐心。

不过,也有受挫的时候——“很多孩子没有回应。”比如,在教授“有”和“没有”的概念课,金小必拿着一杯装着水的杯子和一杯空杯,跟孩子们互动时,有些孩子不理睬,有些孩子只会重复她说的话,无法理解老师的意图。她只能花半个学期的时间一遍遍不停地强化,到了学期末,再问哪个盒子里有东西时,一半孩子都能回答上来。

除了集体课任课老师的身份,金小必还在学校负责专注力社团训练,也担任着个训康复组组长。“低年龄段的孩子正是抓行为习惯和训练康复的最佳时机。”金小必介绍,她们通过一对一或一对二的方式,将发育过于迟缓的孩子重点训练。

帅帅(化名)正是其中之一,他说不出话,只能用语气词和动作表达意思。金小必选择他喜欢的教具五子棋跟他互动,并通过长时间呼吸、发声及构音训练,如今帅帅已经会喊“爸爸”“妈妈”,甚至能叫出同班同学的名字了。

“教学是有意义的,但需要等待,没有一朵花从一开始就是花。”与孩子们朝夕相处一年,金小必颇多感慨。“我的意义,可能就是尽最大努力开发出孩子们垫起脚能够到的那个领域。”她说,希望能看到越来越多的特殊孩子能独立走到阳光下。