20年前,2005年9月23日,时任浙江省委书记习近平同志在浙江大学主持召开省委常委会会议,专题听取浙江大学工作汇报,共同研究如何加快推进浙江大学建设。他说:“浙大必须朝着建设世界一流大学的总目标和‘立足浙江、面向全国、走向世界’的总要求,锁定目标不动摇,加快步伐不停顿,扎实工作不松劲,坚定不移地向着世界一流大学的目标迈进。”

9月23日,浙江省委再次在浙大召开省委常委会会议,深入贯彻习近平总书记关于建设中国特色世界一流大学和浙江大学发展的重要论述精神,支持浙江大学加快迈向世界一流大学前列。

在浙江工作期间,习近平同志把浙大作为他的工作联系点,先后18次来到学校调研指导,多次作出重要批示,为学校发展指明方向,其中蕴涵着他对浙江高等教育发展的高度重视、寄托着对建设中国特色世界一流大学的殷切期待。

20年来,历届省委、省政府坚决落实习近平同志重要指示精神,全力支持浙大改革发展,为浙大建设世界一流大学提供了强有力的保障。

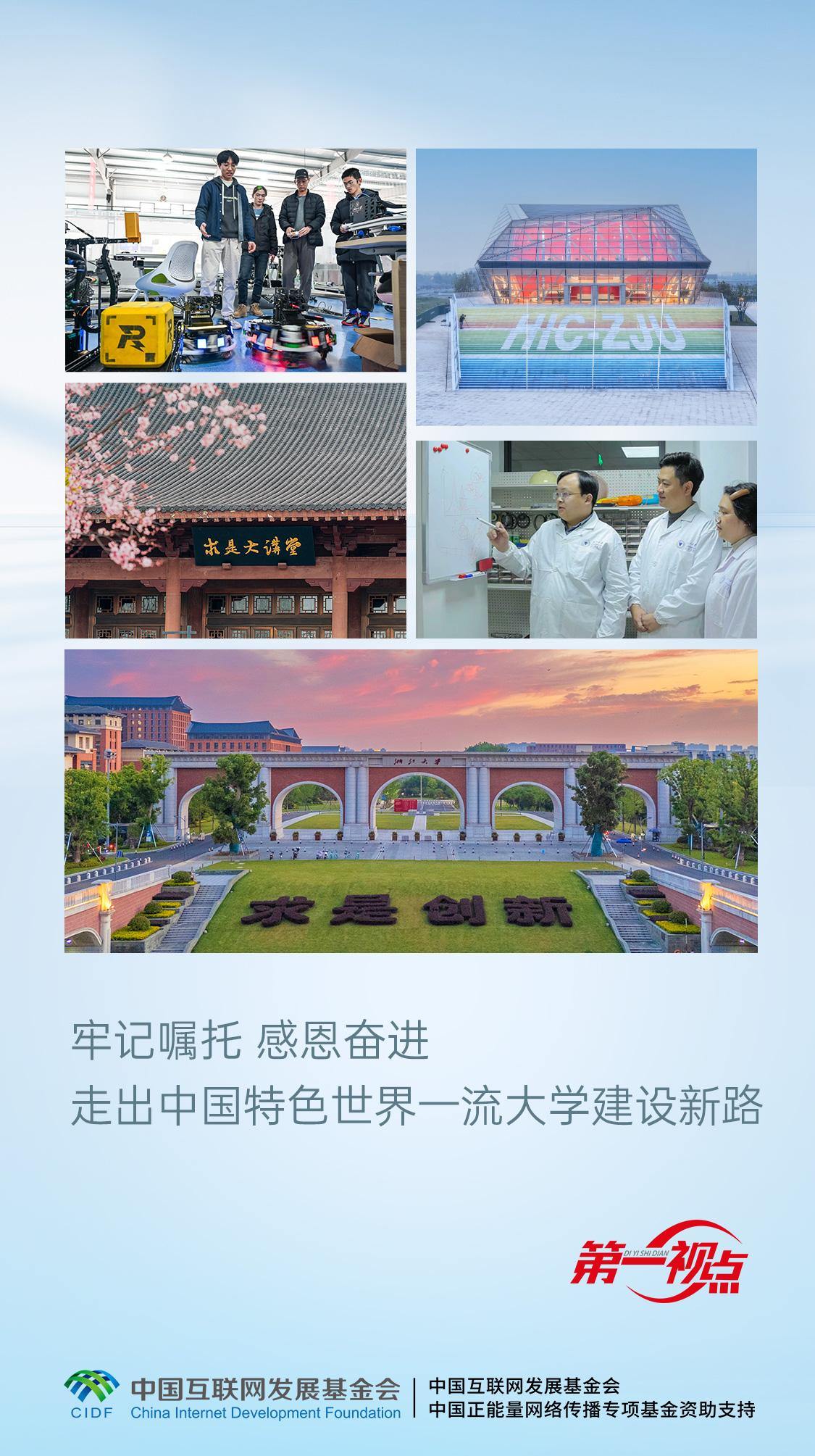

20年来,浙大深入贯彻建设世界一流大学指示要求,在国际主流评价中进入前50位,进入ESI(基本科学指标数据库)全球前千分之一学科数从零增长到15个,师生校友创办科技企业超1500家……浙大正以蓬勃发展的强劲态势加快迈向世界一流大学前列。

“把‘育人’作为大学的首要任务”

2005年9月23日下午,省委常委会会议前,习近平同志首先带领大家参观了浙大“西迁办学历史陈列展”。当时的场景,时任省委常委、浙大党委书记张曦至今历历在目:“在浙大西迁广西宜山的图片前,习书记对大家说,当年国难当头,国学大师马一浮写出‘树我邦国,天下来同’的校歌歌词,很有深度。”

百年浙大,桃李芬芳。在常委会会议上,习近平同志强调,要把“育人”作为大学的首要任务。

以文化人,滋润心田。在浙江工作期间,习近平同志3次给高校师生作形势政策报告,既是生动的思政课,也是深刻的人生课。省领导联系高校和定期为高校师生作形势政策报告成为一项制度,在浙江延续至今。

“个人再完美,也就是一滴水;一个民族的理想就是汪洋大海,取之不尽,用之不竭。”2005年6月20日,浙江省人民大会堂,习近平同志面对2000多名师生,引经据典,娓娓道来。

极富哲理的金句,深深印刻在浙大医学院学生吴盛心中。成为浙大二院一名医生后,他经常深入农村、社区开展义诊和帮扶,在抢救危重病人等急难险重任务面前一次次挺身而出。

2006年9月27日,习近平同志再次来到浙大,给师生作“继承文化传统 弘扬浙江精神”的报告。他说,作为浙江精神重要组成部分的“求是精神”,是百余年来浙江大学办学理念的浓缩和凝练,是浙大人“以天下为己任、以真理为依归”崇高追求的高度概括。

传承求是文脉、弘扬创新精神,浙大“大思政课”有了源头活水。浙大秉持“以学生成长为中心”的育人理念,引导每个求是学子将个人人生价值与国家需求紧密结合,在时代坐标中找准人生航向。

“面对滚滚黄沙,课堂上老师说的家国情怀在这一刻具象化了。”浙大机械工程学院2019届毕业生陆垚垚拒绝多个高薪工作,投身国防科工事业。他记得,零下20多摄氏度的寒冬,和队友们在沙尘染黄的雪原寻找须回收的关键设备碎片。每当对讲机里传来一声“找到了”,戈壁滩上就响起一阵欢呼。

杭州云深处科技有限公司创始人朱秋国还是浙大本科生时,第一次接触到机器人就迷上了,整天泡在实验室里调试舵机。看到美国波士顿动力机器人刷屏全网,他倍感焦虑:“中国何时能有自己的高性能机器人?”今天,一大批青年才俊因同样的报国情怀聚集在云深处,已多次开创中国四足机器人的行业先河。

浙江大学创新创业实践基地。记者 董旭明 摄

“发挥优势,特色兴校”

“你做的事情是非常前沿的,希望你们继续加油,能在这个研究方向上做出更多的探索。”2007年1月,习近平同志来到浙大求是高等研究院,观看“脑机接口”项目“大鼠机器人”演示。温暖的话语,至今萦绕在浙大师生心头。

“实验演示到一半时,出现问题被迫中断了。习书记宽慰我们说,实验中出现失误是很正常的。他勉励我们,多尝试学科交叉研究,努力将实验成果与临床等应用方面结合起来。沿着这条路坚持闯下来,脑机接口项目交出了令人惊喜的成绩单。”浙大求是高等研究院研究员张韶岷说。不久前,浙大多学科交叉团队用自主研发的脑机接口产品,完成全国首例闭环脊髓神经接口手术,让完全性截瘫患者实现自主行走。

习近平同志在浙江工作期间,十分关心浙大科技创新取得的最新成果,每次到浙大,他几乎都要到各类实验室去走走看看,饶有兴致地向师生了解科技发明和科研成果,勉励大家探索科技前沿。

“发挥优势,特色兴校”“进一步推动浙大加快提高自主创新能力”“推动知识汇聚融合,进一步提升整体创新能力”……一系列指示、指引,揭示出迈向世界一流大学的明晰路径。

浙大深入践行促使“会读书的人”成为“会创造的人”,建设创新创业实践基地20余个,近年来超80%本科生开展各种形式的创新实践,师生、校友创业力量现象级涌现,形成了一支“浙大系”创新创业主力军。

高水平研究型大学担负着国家基础研究主力军和重大科技突破策源地的重任。

杭州未来科技城,一个“长臂巨人”蓄势待发。由浙江大学牵头的浙江省首个国家重大科技基础设施“超重力离心模拟与实验装置”项目团队,分秒必争,铸造“国之重器”。

超重力离心机能够营造极端物理条件,被视为一种“革命性的工程工具”。2019年项目启动时,我国在这一领域还面临一系列核心关键技术难题。

浙大鼓励青年骨干挑大梁,将专业课堂开到项目现场,逐步培养起一支能够攻坚克难的超重力领域人才队伍。在大部分指标已接近我国制造工业的加工极限和没有他国技术支持的情况下,项目团队日夜奋战,目前已基本攻克了48项关键技术。

“我们坚持以服务国家为最高追求,埋头苦干,真正让我国超重力研究实现从0到1的原始创新,为我国高水平科技自立自强贡献力量。”项目首席科学家、中国科学院院士陈云敏说。

浙江大学校长、中国科学院院士马琰铭说,浙大坚持将创新作为办学的灵魂和核心竞争力,以学科交叉会聚构筑科教创新高地、打造创新研究机构、培养拔尖创新人才。

“立定脚跟,背后青山飞不去”

2004年11月,在习近平同志推动下,举行了一场以“科技·人才·发展”为主题的浙江大学—浙江省市县合作峰会,习近平同志向大会发来贺信。自此,浙大与全省各市县的合作进一步全面铺开。

“立定脚跟,背后青山飞不去”。在2005年9月那次省委常委会会议上,习近平同志深刻阐述一个道理:浙大建设世界一流大学与为浙江发展服务,是完全统一的。只有更好地立足浙江,才能更好地面向全国、走向世界。

浙大坚持以服务求发展、用贡献求辉煌,积极服务国家重大战略需求和地方经济社会发展需要。

杭州,历史文化名城;浙大,百年著名学府。名城名校,交相辉映。从钱塘江畔杭州国际科创中心,到浙大校友企业总部经济园……浙大牵手杭州,全面提升创新能级,标志性成果不断涌现。

浙大工程师学院衢州分院和浙大衢州研究院形成“研究所、中试平台、分析测试中心”的全链条科研布局,助推衢州六大特色产业链今年上半年产值占规上工业比重超70%,省科技型中小企业增速连续两年居全省首位。

目前,浙大与浙江11个设区市都建立了战略合作关系,努力成为创新浙江建设的战略要素和最佳营商环境的关键支撑。

面向全国,浙大深深扎根中国大地。在浙大,有让果树枝枯病发病率下降94%的援疆教师、有扎根贵州大山的医护团队、有致力于破解西北地区耕地短缺问题的科研团队……目前,浙大与全国19个省份建立全面战略合作关系,与30余家央企、国企和顶尖民企开启全面战略合作,攻克了飞机数字化装配、盾构装备及制造、光刻机浸液系统设计制造等一批关键核心技术。积极服务国家重大文化工程建设,高水平完成“中国历代绘画大系”编撰出版任务。

走向世界,浙大持续培育与世界一流大学匹配的一流声誉和影响力。“浙大正迅速崛起成为一个类似硅谷的新生态系统的核心”——杭州“六小龙”企业全球瞩目,国际媒体惊叹其中的深度求索(DeepSeek)等3家企业背后是同一所耀眼的大学。近年来,浙大与全球220余所高校和机构等建立了伙伴关系,发起成立“可持续智慧宜居城市”等4个国际联盟,深度参与深时数字地球(DDE)等大科学计划。

面向未来,9月23日的省委常委会会议上,全新提出一系列支持举措,为浙大加快迈向世界一流大学前列创造更好条件:支持浙大会同全省科教力量共建“环浙大”创新创业生态圈、全省科技创新策源网络和全省人才高地,支持浙大构建一流学科体系、提升科技创新能力、深化人才发展体制机制改革、开展高水平国际合作交流等,全方位服务保障学校高质量发展。

浙江大学党委书记任少波说,面向未来,浙大将铭记并践行习近平总书记殷切嘱托,不负浙江省委、省政府赋予的新使命,一张蓝图绘到底,建设世界一流大学和优秀学科,打造创新浙江“一圈一网一高地”,在追求卓越的道路上走在前列,积极探索中国特色世界一流大学建设新路,努力为国家发展、民族复兴贡献更多浙大力量。